- 我的父亲蒋齐生

我母亲的最后几年,给我们口述了她和父亲相识相爱并走上革命道路的故事。

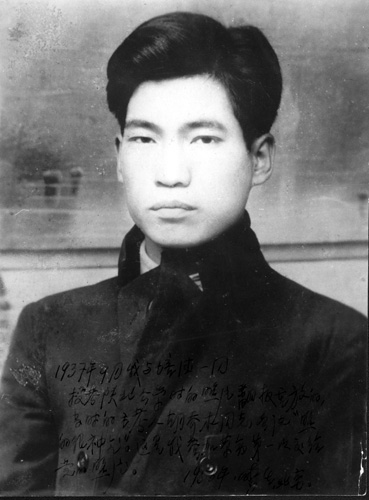

我的父亲蒋齐生和我的母亲郑德芳都生于1917年,父亲生在12月的西安,母亲生在阴历大年初一的上海。我的外公郑曼陀当时是上海有名的月份牌画家,母亲得以在上海中西女中(教会学校)上学,并从小学习英语。1934年高中毕业以后不想给家里增添负担,也是为了给自己挣够学费再上大学,就留校工作,先是做图书管理员,后来也兼做初中一年级的教员。她在学校的图书馆看到一本胡愈之写的《莫斯科印象记》(英文版),觉得苏联社会的自由美好很是让她向往,于是有了要到苏联看看的想法,于是就到上海《申报》补习学校报名去学习俄语。在那个学校里,母亲认识了父亲。父亲没有上过正规的学校,到上海来学习俄语,生活起居都是我爷爷寄钱给他。母亲和父亲以及另外一个男同学在补习学校解散以后,仍然坚持学习俄语,就在父亲租住的一个小亭子间,达一年半。在母亲眼里,父亲是个做事认真,为人正派的年轻人,俄语学习得很好。他们开始恋爱了。1936年底,父亲想带母亲去西安我爷爷家,结果发生西安事变,他们就继续留在上海学习,母亲当时还考上了燕京大学,准备到北平去上学。后来就是“七七事变”,“八一三”上海遭轰炸,父亲和母亲就跟随一个共产党组织的团体到南京宣传抗战,同时登报结婚。之后他们辗转来到西安,在我爷爷家住了一些日子,由西安八路军办事处介绍,一行热血青年步行前往延安。母亲清楚地记得,到达延安那天,正好是11月7日,苏联十月革命纪念日。

父母亲都在延安陕北公学学习三个月,之后到西安。父亲为陕北公学做募捐活动并招募学生,母亲在一个统战组织的“妇女慰劳会”做群众工作,期间参加了共产党。1938年5月父亲回延安汇报工作,一去则杳无音讯。母亲那时已怀有身孕,觉得住在公公家很不方便,就由陕北公学的同学介绍到成都,一来要接上党的关系,二来可以和我的外公外婆住在一起,(那时外公外婆为避开日本轰炸,已经从上海躲到成都一个小镇上)。1938年12月,我的姐姐出生在成都,从小就和我的外公外婆生活在一起。母亲与组织接上关系,在成都重庆两地做各种宣传抗战的工作,并从当时的成都省委负责人那里听说,我的父亲可能遇难了:有人在去延安路上的一口枯井里,发现两具年轻人的尸体,其中一人穿西服,内有一件红毛衣。当时父亲是身穿红毛衣走的。后来母亲被介绍到八路军重庆办事处工作,又经组织审查批准,和办事处一个资历很老的同志结婚,并生有一子,时间是1942年。

母亲的这次结婚,在周恩来和邓颖超的来往信件中有述:[1942年7月1日],祝王郑之禧(【注】:王郑之禧,指王梓木与郑德芳新婚之禧。王梓木[一八九五~一九六七],黑龙江木兰人。当时在重庆中共中央南方局统战工作委员会任秘书。郑德芳当时在中共中央南方局外事组任英文翻译。)

1944年底,母亲和王梓木回到延安,这时她得知我的父亲蒋齐生还活着,被关押在延安保安处。后来母亲经叶剑英的批准,于1945年底与我的父亲复婚。她说那是他们的第二次恋爱。

当年父亲与另一个青年同回延安,即被保安处拘留审查,因与他们经八路军办事处介绍同行到达延安的青年中有一对夫妻,竟然是被派遣到延安的日本特务,他们被捕后乱咬乱供,说同行者都是特务。结果我父亲就被招回延安审查。其实三个月就已经审查清楚,保安处也就此写出审查结论,蒋齐生没有问题,建议释放给与工作。但是当时的保安处长康生却不同意放人,胡说什么年轻人出去会说共产党的坏话。结果我父亲就这么不明不白地被关押着,幸亏有一个看守叫井助国的,经常安慰我的父亲,并经批准拿来许多延安能够找到的马恩列斯毛的书籍,给我父亲阅读,为此父亲还写下了大量读书笔记。母亲回忆说,当她再见到父亲时,“表示很不能理解为什么把他一关8年。他受了那么大的委屈,反而倒过来安慰我。他不讲自己的遭遇,只说自己在保安处是受了优待的,保安处的同志对他非常好,为他提供各种马克思主义的书籍,使他得以振作起来,他说,‘你看我写了这么多的读书笔记呢!’他给我看到的是近两尺高的一摞读书笔记。通过这么多年的学习,使他成为一个坚定的马克思主义者。我难以想象一个人在那么恶劣的环境里居然学习了马克思主义,而且还坚定不移地信仰它。这对我思想上的震撼太厉害了。马克思主义的威力,这个时候我真正领教了。后来他离开延安保安处的第一件事就是申请加入中国共产党。我觉得蒋齐生很了不起,他不再是当年我们一块儿学习俄语时的那个年轻幼稚的毛头小伙,他不仅仍象以前一样勤奋、好学,而且心胸宽大,变成了一个具有很深厚的马克思主义修养的、很成熟的年轻人,使我对他更加佩服。”

文革后期,我在任战平家见到一个老人,他用锐利的目光盯住我,毫不含糊地问道,你是不是姓蒋?得到肯定的答复,他不再说话。后来他让战平转达对我父亲的问候,并简单向战平叙述了我父母的八年悲欢离合。战平告诉我以后,才知那老人叫井助国,是战平的三姨夫,是当年延安保安处看守我父亲的工作人员。我马上转告父亲,后来得知,父亲再见井助国,并同他一起去新街口西安饭馆吃羊肉泡馍。父亲一直把井助国同志视为救命恩人,他跟我说,没有老井同志,他当时都没有活下去的勇气。是井助国给他提供了大量马克思的书,使得他真正理解和领会了马克思主义,并坚信马克思主义在中国必胜,因此他要好好活着。他只是不知道母亲一个人是怎么生活的,他也不知道母亲怀孕后生没生孩子,是男是女?(井助国同志官至陕西省公安厅长,后因患癌症于80年代病逝)。

1946年,我的父亲母亲双双被分配到新华社工作,我出生于10月15日,我的“新华”名由此而来。母亲说,他们当年在上海学习俄语,父亲还翻译出版了《高尔基》、《捷尔任斯基》、《斯维尔德洛夫》等介绍苏联名人的书,出版社几经周折找不到作者,直至解放后,才把稿费交到父亲手中。

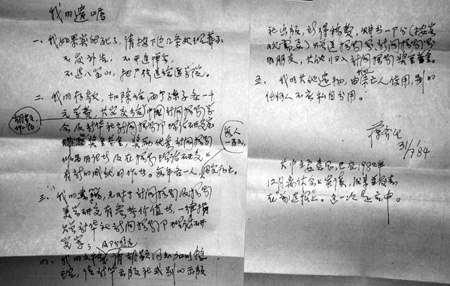

- 父亲的遗嘱

1958年,母亲被错划右派。她当时承认自己有错,有言论。她说,有人也想把你父亲打成右派,但是他没有右派言论,他的马克思主义理论相当高,他在评论斯大林时就和人公开辩论说,对斯大林功过要“三七开”,这和后来的中央结论不谋而合,因此他逃过一劫。父亲因为长期在延安保安处羁押,虽能看书学习,但却留下了头痛的毛病,1953年,他即提出辞去新华社摄影部领导职务,专心当一名摄影记者。他在中国革命新闻摄影史的研究中,有很深的造诣,他反对新闻摄影记者的造假:摆拍,提倡新闻摄影记者深入新闻现场,抓拍新闻人物的典型瞬间。他能把自己学习到的马克思主义理论运用到中国新闻摄影的实践中去,他为此奋斗了终生。即使是在文革的动乱时期,他也坚持自己的主张。他说他没有领导职务,因此不能说他是“走资本主义道路的当权派”,他应该和群众一起参加文化大革命。但是他还是被定为“反动学术权威”,还是被剥夺了正式工作,运动期间他被劳动改造,什么杂事都干,磨砂玻璃、食堂择菜、烧锅炉,在车间暗房冲洗照片等等,他每项工作都干的很认真。恢复工作以后,他仔细阅读所能搞到的中国新闻摄影史料和世界新闻摄影文章,以此为参考仍继续他的新闻摄影理论研究,80年代中期,是他新闻摄影理论研究的黄金时期,他的理论已为大多从事新闻摄影的人们所认可、接受,而且他的中国新闻摄影论述,对提高中国新闻摄影记者的地位,有很大影响。他与许多新闻摄影同仁创办的中国新闻摄影学会,在宣传党和国家的改革开放和发展中,至今仍发挥着巨大的作用。

1997年6月中旬,父亲重病再次住院,弥留之际,我见他深深叹息,我知道他心里想的是什么。他早年参加革命,就是想干一番事业。可是抗战八年,他却被冤屈关在延安保安处。文化大革命十年,他又不能倾力工作。晚年,他主持创办中国新闻摄影学会,十多年来,他觉得自己还应该再多做些工作,却不幸疾病缠身,力不能及。我轻声告诉他,你已经做了你该做的事,中国新闻摄影界对你有很高的评价,中国文联也为你出版了你毕生的新闻摄影理论集,你在遗嘱里也写过你要争取活到八十岁,今年正好是你的八十大寿。他安静下来……7月9日,父亲去世。当年11月我们兄弟姐妹四人把父亲的骨灰带回老家,抛洒在流经他的故乡陕西户县的小河水里。

文革结束了,右派改正了,专制时代过去了。人们期待着一个真正平等、民主、自由的社会到来。母亲从新华社调到《中国日报》,在胡耀邦的领导下,乘改革开放的东风,在《中国日报》痛痛快快地工作了五年,这五年是她最满意最开心最符合她的意愿的。她说他们那时是“右派办报”。报社的领导大多是“改正右派”。他们不再把宣传当作“新闻”,不再把国内的消息翻译成英文,而是让所有的记者自己采访,自己用英文直接写作,而且是用外国人看的懂的英文写作,没有禁忌,没有说教,这样就大大提高了“中国日报”在国内外的影响,同时也大大宣传了中国的改革开放,让更多的外国人了解中国。可惜她没有干的更多更多。

我的母亲一直在说,我和你爸爸都是普通人,如果不是认识了你爸爸,也不会走上革命的道路,也没有想过现在还成了革命干部,晚年受到国家那么多的照顾。所以你爸爸生前的遗嘱说死后不要追悼仪式,不要进八宝山,我们没有好好听他的话。我百年之后就不要这些了。我的母亲于2008年3月5日病逝,享年91岁。同年7月,我们同母异父的兄弟王渝生,把母亲的骨灰撒在她曾经生活过的上海的黄浦江里。